La Casa Amarilla

La influencia de la Luna sobre la cabeza de las mujeres

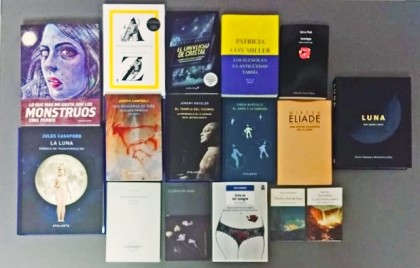

Cuando el libro de Jules Cashford La Luna. Símbolo de transformación (Atalanta, 2018) llegó a La Casa Amarilla, lo abrimos por azar en la página 308 que incluye la reproducción de un grabado francés de autoría anónima, realizado a mediados del siglo XVII. Su título: La influencia de la Luna sobre la cabeza de las mujeres, atrajo la atención hacia la imagen. Cinco mujeres coronadas con medias lunas provistas de un ojo, danzan en círculo para celebrar los dones recibidos. A su lado, un grupo de cuatro hombres con candiles son incapaces de ver dónde puede estar el pedazo que falta a la luna creciente.

Como es habitual en la programación de La Casa Amarilla, un libro inspira las exposiciones colectivas de la galería. Así ha ocurrido con el libro de Cashford, un riguroso análisis de la historia de los mitos y símbolos que, desde el Paleolítico hasta la actualidad, tiene como protagonista a la Luna.

Fernando Sinaga

Hablar, pensar, conversar, escribir [arte]

Hablar y escribir son prácticas que no se corresponden necesariamente entre sí, aunque son las palabras que pronunciamos o escribimos las que nos traen o nos llevan a pensar.

Según Foucault el propósito del pensamiento es lo impensado, un asunto común a todo lo artístico, ya que desde las prácticas del arte se nos permite hacer visible lo imperceptible. No obstante, el arte y sus procedimientos buscan una extensión cognitiva en el habla y la escritura como herramientas de comprensión, siendo las palabras que oímos, pronunciamos o escribimos una puerta más hacia las imágenes. Lo artístico y lo científico son parte de una teoría del conocimiento divergente que se extiende a través de las múltiples formas de desciframiento del pensar.

Esta mesa de trabajo tratará de explicar cómo mi actividad artística es una «praxis» inseparable de la textualidad producida, un «pensar lo que no puede pensarse […] por ello el límite solo podrá trazarse en el lenguaje y lo que está al otro lado del límite será simplemente, un sinsentido», escribió Wittgenstein en su Tractatus logico-philosophicus.

Almalé y Bondía. Residuos

La reflexión sobre la visión y el estatuto de la mirada son asuntos centrales en la trayectoria artística de Almalé y Bondía. En su último proyecto, Residuos, ponen en práctica una teoría social de la visualidad a través de varios principios. El primero: lo que se ve guarda una compleja relación con lo que no se ve.

¿Qué vemos en la serie Residuos? Montones de plásticos, de telas asfálticas, de cartones, de maderas, de tubos y mallas… Montones perfectamente clasificados según materiales y objetos, que remiten a la reiteración de un enunciado único: basura.

¿Qué no vemos en las fotografías Residuos? El consumo, el despilfarro y la imposibilidad de un mundo sin basura. La verdadera última realidad.

Eloy Tizón

Memoria lectora

¿Qué es leer? Eloy Tizón ensalza el acto de la lectura por encima de todas las cosas: “Ahora creo que así es como hay que leer: en trance, drogado, secuestrado por la tinta, dejándose mecer sin cortapisas, sin oponer resistencia, igual que tú en la Magnesita, más allá del filtro de escepticismo que a veces segregan la cultura y la barrera frígida de los intermediarios intelectuales erigidos por siglos de erudición, academias del buen gusto, comedimiento y el meñique estirado de algunos reseñistas y bla bla bla. Leer como un caníbal o un poseso, como un soldado la víspera de la batalla, atravesando el salvajismo de la prosa hasta llegar al cuerpo, a tu cuerpo, a mi cuerpo, a todos los cuerpos del mundo”.

Fernando Martín Godoy. Grandes esperanzas

Fernando Martín Godoy pinta montones de escombros que remiten a la destrucción total; e interiores de estudios de artistas, donde los efectos y riesgos de esa destrucción que reduce todo a la nada se notifican, para hacerlos visibles, en la soledad de la creación. Decía Susan Sontag: «Nada hay de malo en apartarse y reflexionar. Nadie puede pensar y golpear al mismo tiempo». Encerrado en su estudio, que la paleta oscura sume en negros horizontes, Fernando Martín Godoy despliega sobre las mesas, únicos receptores de luz, montones de papeles en blanco cuya disposición acumulativa recuerda, siquiera lejanamente, el suelo de escombros de Haacke; no en vano los escombros son las imágenes que pinta bajo el título de Desastres, numerados clínicamente, I, II, III… Al fondo somos capaces de ver en lo oscuro un cuadrado negro que ocupa el eje central de la composición. Sobre el origen de su Cuadrado negro (c. 1915), Malévich escribió que debía buscarse en las decoraciones que había realizado dos años antes para el drama apocalíptico Victoria sobre el sol, un drama futurista que escenificaba el conflicto entre la luz y las tinieblas, y culminaba con la victoria de la noche. En una carta de 1915 Malévich describió el telón del primer acto: «Representa un cuadrado negro, el embrión de todo lo que se puede generar en la formación de terribles potencias…». En su ensayo Breve historia de la sombra, Stoichita concluye que la fuerza del Cuadrado negro de Malévich estriba en su silencio, en su misterio; cubre la representación pero es una imagen indeterminada, es la imagen de las infinitas posibilidades de la representación, y en esa terrible potencia yace la suma de todas las imágenes del universo que esperan ser formadas. De igual modo, al cuadrado negro que ocupa el fondo de su estudio, Fernando Martín Godoy remite las posibilidades de representación de las imágenes que han de ocupar los montones de papeles en blanco que llenan sus mesas de trabajo.

La Casa Amarilla

El invierno es para las mujeres

Como poder, escribe Victoria Camps en El siglo de las mujeres (Cátedra, 2013), la mujer puede pero la práctica demuestra que le cuesta llegar arriba y en el camino encuentra todo tipo de obstáculos. María Ángeles Durán, en su artículo «La escalera en el lenguaje», para el ensayo Si Aristóteles levantara la cabeza; quince ensayos sobre las ciencias y las letras (Cátedra, 2000), elige la imagen de la escalera porque la considera una idea, una función, una forma que nos permite salvar la verticalidad y la distancia; y también una comunicación y un proceso, al conectar lo de abajo con lo de arriba, el principio con el fin. Ocurre que en el trazado de la escalera comienzan a multiplicarse las mesetas o zonas de descanso que ralentizan o frenan definitivamente el ascenso.

La exposición En la hora azul cita a Sylvia Plath y, con ella, a todas las mujeres creadoras que a lo largo de los años, y todavía hoy, se enfrentan a situaciones que dificultan su trabajo y su visibilidad pública. Las obras en exposición son la expresión de muchas horas azules, tantas como artistas participan en el proyecto. Tiempos de creación. Y las mesas de La Casa Amarilla se llenan de sus libros.

Víctor Silva Echeto

Crítica y comunicación. Sobre políticas de las imágenes

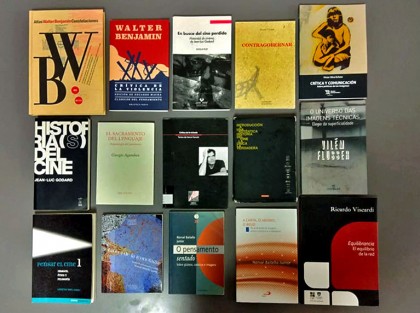

El ensayo Crítica y comunicación. Sobre políticas de las imágenes [Tirant, 2018] de Víctor Silva Echeto, y la «Mesa de trabajo» que presenta en La Casa Amarilla, forma parte de un conjunto de escritos sobre crítica, política, imagen y comunicación, al que pertenecen El conflicto de las identidades. Comunicación e imágenes de la interculturalidad (Institut de la Comunicació. Universitat Autónoma de Barcelona, 2012), Caos y Catástrofe (Gedisa, 2014) y La desilusión de la imagen (Gedisa, 2016). Ensayos que continuarán en la trilogía: Imágenes descarnadas (ensayos sobre el cuerpo), El movimiento de las imágenes y El tiempo de las imágenes. El proceso de elaboración se acerca mucho a un trabajo artesanal -al estilo de los proyectos Atlas y Constelaciones– con una escritura manuscrita en cuadernos de trabajo, imágenes extraídas de contextos políticos, sociales, estéticos y geográficos variados. Es un método arqueológico en post-it, que recupera la concepción de la imagen como distorsión del sentido, y se sitúa en la des-armonía y en el disenso de lo político.

Cristina Martínez de Vega

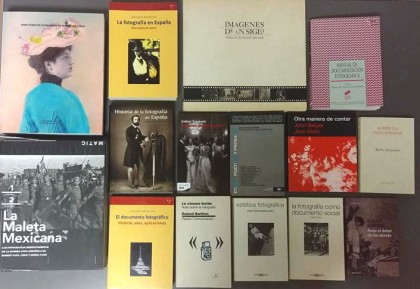

El tiempo capturado

«La fotografía implica una nueva gramática y, sobre todo, una nueva ética de la visión. La fotografía es experiencia capturada y la cámara el arma ideal». Esta frase de Susan Sontag extraída del texto Ante el dolor de los demás, habla también del tiempo, «experiencia capturada», porque el tiempo es fundamental para conseguir los tonos, los matices y la luz, elementos indispensables en el arte de fotografiar. Sontag habla del tiempo en segundos, los segundos que capturan la imagen.

Manuel Saiz

El arte y el resto

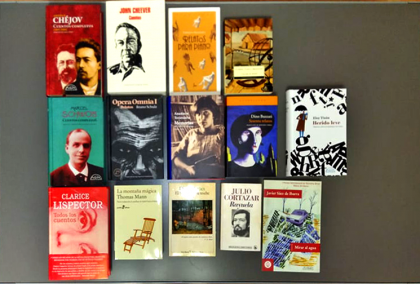

El arte y el resto es un estudio de filosofía del arte, más bien abstracto. Sin embargo, ha sido escrito tras una ya larga relación con el arte en primera persona, a partir de la observación de detalles cotidianos e inmediatos de la práctica artística. El desarrollo de un artista consiste principalmente en la depuración del significado de esos aspectos de su relación como artista con su trabajo y con la sociedad. Se pasa toda una vida intentando descifrar su sentido. Es por esto que, para presentar este libro, tengo que echar mano de autores que me acompañan desde hace mucho tiempo -han estado en muchas mesas de trabajo- y de las procedencias y temáticas más diversas. Para mí todos ellos tratan sobre arte, ya que cada uno de ellos ha sido crucial en un momento de cambio de mi comprensión del arte y la vida.

En la hora azul

La memoria persevera en el deseo de imaginar a Sylvia Plath (Boston, 27 octubre 1932 _ Londres, 11 febrero 1963) durante la escritura de sus obras últimas. Febrilmente, que es mucha la urgencia. La hora, siempre la misma, entre las cuatro y las ocho de la mañana, antes de que sus hijos se despierten y las tareas domésticas le roben el día. Primero en Devon y meses más tarde en Londres. La noche más oscura va cediendo y en el intermedio: el azul, justo antes del amanecer. Sylvia Plath se asoma al azul sin dejar de escribir. Es su hora azul, casi eterna, como la poeta la describió, al decir de Paul Alexander, una feliz combinación de oscuridad y silencio.

Poeta visionaria calificó Xoán Abeleira a Sylvia Plath por su extraordinaria capacidad para trascender desde la escritura sus vivencias personales. Más que confesional, la poética de Plath no teme enfocar con dolorosa lucidez e insatisfacción los conflictos derivados de la imagen que la sociedad de su época exigía a la mujer. Plath intentó conciliar sus “deberes” de hija, esposa, amante y madre, con su ambición personal: ser escritora, la mejor. La exposición En la hora azul cita a Sylvia Plath y, con ella, a todas las mujeres creadoras que a lo largo de los años, y todavía hoy, se enfrentan a situaciones que dificultan su trabajo y su visibilidad pública.

Las obras en exposición son la expresión de muchas horas azules, tantas como artistas participan en el proyecto. Tiempos de creación.